家族での所用があり、普段は帰ることのないこの時期に実家である愛知県へと帰省した。

1日だけ予定を空けて、弾丸で奈良へと行くことにした。目的地は薬師寺である。

薬師寺で最も古い建築である東塔(白鳳時代・国宝)は3年ほど前から大掛かりな解体修理に入っている。平成21年から始まり完成が平成31年春と、実に10年もかかるこの修理であるが、その中で、工事現場の見学会があったり、参拝者を惹きつけるような企画が開かれている。今回の「東塔水煙降臨展」もその一環である。

薬師寺には子どもの頃から訪れているが、さすがに金堂や西塔がない頃の記憶はもうない。真新しい金堂と西塔が再建され、そのキラキラのお堂の前で、修学旅行生相手に故・高田好胤師が説法をするのを横で聞いていたりしたのは覚えている。

その頃の薬師寺のパンフは白黒で、東塔水煙の横笛を吹く飛天の写真だった。フェノロサが「凍れる音楽」と称したのは、三重塔に裳階がついた状態の建物の独特なリズム感のことを言ったのだが、私はその金銅製の飛天が横笛で奏でる音楽のことなのかとずっと思っていた。そうして何十年も下から眺め上げてきた水煙の飛天を、すぐ間近に拝見できるとなってはどうしても行きたかった。

朝、犬山を出て、いつもの東名阪→名阪国道で奈良へ2時間ちょっとで到着した。実は薬師寺を訪れるのはかなり久しぶりなのだ。大学生の時以来ではないだろうか。車で、となるとさらにもっと昔に遡るだろう。

私が子どもの頃は駐車代をとるお寺はそんなになかった。薬師寺は昔から有料だったが、隣の唐招提寺は、今の駐車場の場所は田んぼで、その道路をはさんだ北側に地面は舗装されていない黄色い土の駐車スペースがあり、そこに無料で止められた。法隆寺ですら、南大門のすぐ南東に無料駐車場があった。今ではそんなことが考えられないほどどこでも駐車代をとるようになったので、薬師寺の駐車代が500円というのも普通に思えるが、昔は本当に高いな、と思っていたものだ。

そんな薬師寺の駐車場には車は数台のみだった。境内へと進むうちに、太鼓の音がドンドコドンドコ聞こえてきた。薬師寺の鎮守である休ヶ岡八幡宮の境内で、子どもたちによる奉納太鼓が行われていた。

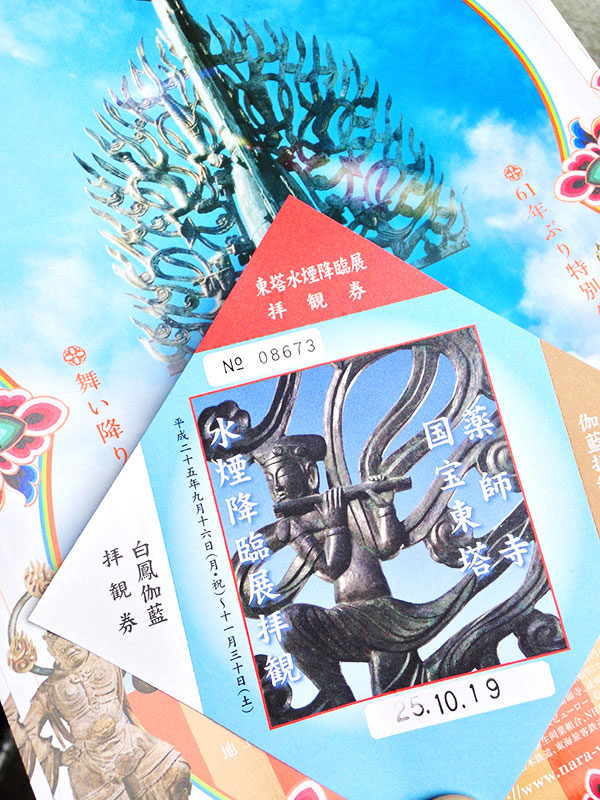

拝観券は特別仕様で、正方形を45度傾けて使って四隅を半券にするという最近流行りの形だ。飛天降臨展、白鳳伽藍、玄奘三蔵堂の共通券は1000円とちょっと高め。

境内は、土曜だというのに人が少ない。修学旅行の高校生が通り過ぎたくらいであとはまばらである。

こちらは昭和56年(1981年)に、鬼棟梁として名高い西岡常一氏監督のもと再建された西塔。研究を重ねて創建当初の姿で復元されたもので、見事なものだ。

薬師寺主役の東塔は覆屋がかぶさってしまって見えない。これがまだまだ7年も続くということだが、次世代に伝えるためには少しの我慢である。

それにしても覆屋は巨大だ。この写真で人の大きさとの比較でその大きさがわかるだろうか。

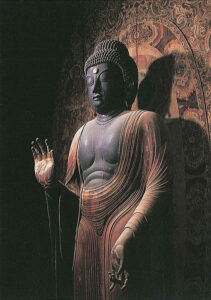

東塔の巨大な覆屋を見上げつつ、これも西岡常一によって昭和51年(1976年)に再建された金堂に入って白鳳~天平初期のブロンズ像として世界に名だたる最高傑作である薬師三尊にもご挨拶。やはり私は日光菩薩が好きだな。

さて、お目当ての「東塔水煙降臨展」の会場は、白鳳伽藍の東側、東院堂の北側あたりにある工場だった。ここはさすがに人もそこそこいる。

横から見ると、工場であることが一目瞭然。

入り口の部分だけ装飾している形だ。

いざ!

中も工場らしい屋根と梁が目立ち、素っ気ない雰囲気だが、いろいろなものが並んでいるのがわかる。

思っていたよりもずっと小さい。そしてかなりの度合いでサビが進行しているのがわかる。

先述の通り、かつてのパンフは白黒で、水煙は黒光りしているというイメージしかなかったのだが、ここまで錆びているとは思わなかった。

4枚どれにも効果的に飛天が配されていてとても美しい。

この水煙の素晴らしいところは、上部に行くにしたがって、徐々に飛天が逆さまに天から降りてきたような造形となり、その飛天の衣でまるで炎のような造形を作っているところだろう。デザインが素晴らしいのだ。

そして横笛を吹く飛天であるが、4面ともにサビ具合がなかなかひどくて、やはりあの白黒パンフの黒光りしたイメージとは程遠い。

しかし穏やな表情はよくわかる。そして風にたなびきつつ体にまとわりつくような衣紋の表現も良い。

同じ型を使っているのかわからないが、それぞれに微妙に表情が違う。その造形はやはりとても美しい。

東塔の心柱周囲の四方四仏および四天王像も出品されていた。

かつては薬師寺の東西塔の初層部には、塔本塑像があった。東西合わせて8面で釈迦の生涯の8つの場面を描く「釈迦八相」が作られていたというから、さぞや壮観であったことだろう。

西塔は燃えてしまったためにテラコッタ状のものが塔脇に掘られたゴミ捨て用の穴から発掘されている。東塔は燃えていないために遺っていたのだが、破損が激しく、室町時代に撤去された(心木や塑像の一部は今も保管されて遺っている)。

現在は四方四仏(江戸時代)と四天王像(平安時代)および平成に作られた釈迦苦行像が心柱の周りに置かれている。今回は苦行像は出品されていなかった。

東塔四天王像(平安時代)持国天

彩色はほとんど見られないが、見ての通り、かなりの補修が入っているため、相当に傷んでいたのだろう。

多聞天は、ぬぼーっとした声で「はい、多宝塔どうぞ~」とでも言っているようだ(笑)

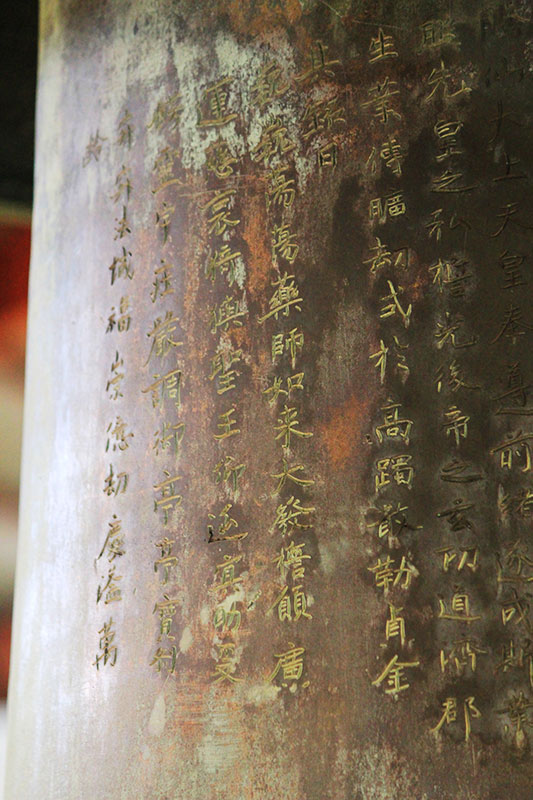

水煙を載せる三重塔の上部にある相輪(九輪)も中央にドーンと出品されていて大きさを実感する。相輪の体部には寺の由来が刻印されているのが見える。

心柱材と思われる修理用木材も展示されていた。さすがに相当な大きさだ。もう日本にはこんな木はないだろう。

おそらく平安時代までのお寺ラッシュで大きな木は切ってしまったのだろう。仏像にしてもそうで、一木造の仏像を作るにはかなりの太さの材木が必要だが、平安時代に木彫像が流行して一木造に適するような木はなくなり、そうした背景からも徐々に寄木造へと移行していったということもあるのだろう。

グッズコーナーもあり、様々なものが売っていて購買欲を促す。

すぐに売り切れるかと思っていた海洋堂製の飛天フィギュアはかなり余っているようだった。金属製なのはなんだかうれしいところ。さすがによくできているが、できれば4面にして欲しかったな。

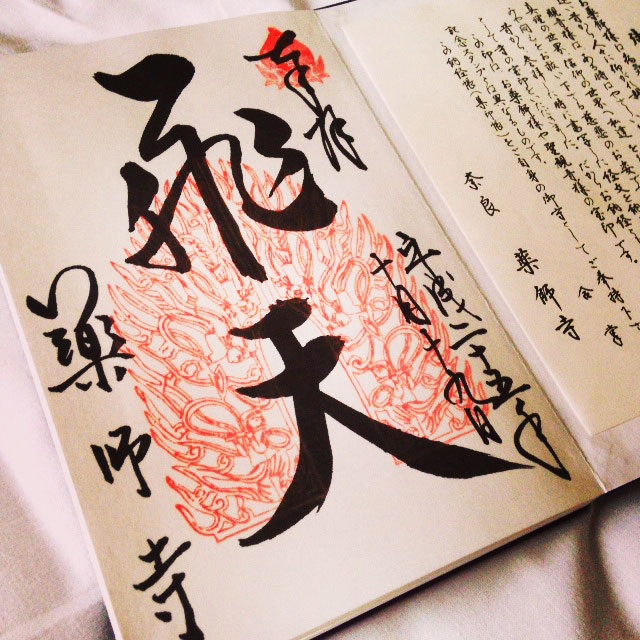

飛天特別ご朱印もかなりのかっこよさ。これはいい。

長年見上げてきた飛天との邂逅。思った以上にサビがひどくてちょっとショックではあったが、やはり思い立ってやってきてよかったと思う。

東院堂の前にはピラカンサが赤い実をたわわにつけていた。

薬師寺

〒630-8563 奈良県奈良市西ノ京町457

TEL:0742-33-6001

拝観料:(白鳳伽藍のみ)500円 ※玄奘三蔵院の公開時など細かい規定がある。>詳細

拝観時間:午前8時半(開門)~午後5時(閉門)

駐車場:お寺の南側に大きな駐車場あり(有料 1回500円)

[mappress mapid=”2″]

コメント