千曲川は言わずと知れた日本一の川である。

社会科だと「信濃川」という名前で呼ばれるこの川だが、信濃川と名乗るのは新潟県に入ってからであり、当の信濃国の中では千曲川である。名前の通り、クネクネと曲がりながら信濃の深き山を貫き、洪水を引き起こしつつ、多くの平野を形成した。歴史を紐解いても、千曲川はかなり多くの洪水を引き起こしている。

姨捨サービスエリアからの千曲川と善光寺平の眺め

智識寺は、千曲川の名前を冠した千曲市にある。もっともこの市名は「平成の合併」でできたものだ。千曲市になる前は、やや複雑だが、更級郡上山田町と埴科郡戸倉町と更埴(こうしょく)市という区分だった(ご指摘を頂き、地名の間違いを修正いたしました。ありがとうございます)。更埴というのも、この更級郡と埴科郡の頭文字から来ている。更級(もしくは更科)-さらしな- と埴科 –はにしな- と言われると、途端に信濃の国っぽさが出てくる。

この一帯にはかつては科野(しなの)国造(くにのみやつこ→朝廷から任じられた地方官)が置かれたほどに深い歴史がある地である。さらに遡る4世紀に作られたこの地の王墓と言われる長野県最大の前方後円墳である森将軍塚古墳を初めとする埴科古墳群など、多くの遺跡も発見されている。私も学生時代にこの地に長く滞在して古墳時代の住居跡を発掘した経験がある。広大な善光寺平の南のこの地が重要視されたのは、大河とともに形成された肥沃な沖積平野であり、古代の主要街道である東山道が通り、大河とそれに沿う街道筋が交わる要衝の地であることなど、わかりやすいと言えるだろうか。古くから文化の栄えた地であったと思われる。

そうした歴史深いこの一帯は、平安時代の古今和歌集にも登場する。

「我が心なぐさめかねつさらしなや うばすて山にてる月を見て」

「おばすての やまぞしぐれる風見えて そよさらしなの 里のたかむら」

この「うばすて山」「おばすて」と言えば棄老伝説で知られる姨捨山のことであるが、これは俗称だそうで、正式には冠着山(かむりきやま)という。冠着山は古代、「更科の月」と謳われた月の名所だったそうだ。

冠着山には、山頂に冠着神社がある。現在では神社というにはかなり簡素なトタンの小舎といった感じらしいが、この山そのものが信仰対象であるのだろう。

(オバステの語源や、冠着山と姨捨山との同一性については諸説ありはっきりしない。また、古代は、麻績(おみ)のあたりから冠着山の辺りに昇った月を愛で、江戸になり芭蕉が『更科紀行』を書く頃には今の姨捨駅あたりから千曲市の東の鏡台山に出る月を愛でたという)

智識寺は、聖武天皇がその冠着山の麓に勅願で建立したといわれている。ハッキリした歴史はわからないようだが、冠着山の信仰のひとつだったのだろうか。807年に坂上田村麻呂が堂宇を改修、鎌倉時代の1209年には源頼朝が七堂伽藍を整え仁王像を寄進した、とか、戦国時代には真田信繁(幸村)が信奉し、その後も松代真田家の信仰を集めた、などなど、錚々たる歴史が残る。その後、寺伝では1609年に現在地へと移されたらしい。現在地も冠着山の麓ではあるため、もともとあった「麓」とはどの辺りなのかというのは気になるところであるが、おそらくもう少し山の上の方なのだろう。参拝しやすい平地に降りてきた、ということなのかもしれない。

さて、大法寺より千曲川岸へと出て、川に沿って北上する。しばらく進み、戸倉上山田温泉の街に少し入った辺りで左折してゆるやかに山の方へと登っていくと、雰囲気のある仁王門が現れ、智識寺へと到着する。

この仁王門は室町時代の作だという。

なかなかカッコイイ仁王が収められている。これらも室町期のものだという。

どうやらアジサイの名所のようで、境内にはたくさん植えられている。まだ少し早いが、きれいな色を見せてくれる花もあった。

参道脇に小さな祠のようなお堂があり、中をのぞくと半丈六はありそうな大きく立派な釈迦如来坐像が納められていて驚いた。こちらも室町期とのこと。

あじさいの道を抜けていくと、正面に非常に独特な姿のお堂が目に飛び込んでくる。

大御堂(国指定重要文化財)室町時代 国重文

妻入なのが珍しいとのことだが、正面から見ると、茅葺きのこんもり丸々とした状態が印象が強すぎて、見た目だけでは妻入なのか平入なのかわかりづらい。このお堂も桁行四間で、間口は三間である。大法寺の観音堂と同じく三間四方堂の前方に孫廂のついた形と言えるだろう。

鎌倉時代に冠着山麓に建てられ、そこから”解体無し”で現在地に移築されたという言い伝えが残るという。解体無しというと、コロ等で運んだということになるからさすがにそれは伝承の域を出ないだろうが、不思議な言い伝えである。

垂れ幕には六文銭が染め抜かれていて、真田家との関わりを感じさせる。

中に入ると、内部は非常に素朴な雰囲気だが、中央の細長く大きな厨子だけが圧倒的な雰囲気を放っている。そして今日はその扉が開かれている。

※堂内の撮影には特別に許可をいただいております。

厨子だけでもなかなかの異様さを放っているが、扉が開けられていることで、その中に安置されているさらに細長い仏像により、より不思議な感覚になる。目の錯覚を疑ってしまうほどだ。

かつてはこの厨子の両側に市指定の地蔵菩薩や聖観音、四天王が安置されていたようだが、今は見当たらない。どこか別の場所に安置されているのだろうか。(当時の状態は仏友のブログでご覧下さい→ストイックに仏像)

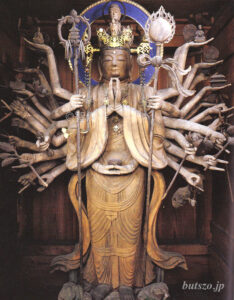

十一面観音立像(藤原時代)像高306cm ケヤキ材 一木造 国重文

非常にインパクトのある外見だ。パッと見、木?立木仏?と思ってしまうほど、直線的ですらりと細長い。立木仏ではなくても、内刳りもない一木造ということからして、1本の霊木から彫り出されているのだろう。ケヤキの巨木というのは現在も各地に存在し、中には天然記念物やご神木のように扱われているものも存在する。そうした巨木から彫り出されたのだろう。

かなりのなで肩であることもあって、全体がまるで流水のように流れ続けているような錯覚にも陥るほどほっそりしている。おそらく元の木の太さに影響された造形なのだろうと思うが、それがまた不思議なインパクトになっている。

衣の彫りは簡素で薄く、こうした特徴から平安時代後期と推定されている。

身体に比すると頭部は大きくしっかりと載っている感じに見える。

身体に比すると頭部は大きくしっかりと載っている感じに見える。

表情はどちらかというと男性的に見える。口も見事にへの字。プリミティブに荒々しく彫っているようではあるが、不思議な安心感を感じさせる。どこか、興福寺の旧山田寺仏頭のようなイメージがある。

大きく豪快な彫りでありながら、大きくゆらめくような幅の広い木目や、木肌のぬくもりとともに、なんだかホッとさせる仏像だ。

頭頂部の小面は厨子に入っていると見にくいが何とかのぞき込む。粗く掘り出されているが、何ともかわいい。そのひとつひとつをよく見ると、微笑んでいるものもあれば、憤怒相を表していると見られるものもあり、表現に富んでいる。

この像は足や耳に鉈彫りが見られるというが、小面にもそのような痕跡があるように見える。

頭頂部はよく見えないものの、一番大きな面がある。仏面とも見えないが、丸っこくてかわりい感じ。ふと、秋田県・小沼神社の聖観音立像の”雪ん子”頭頂仏を思い出した。

手は後補なのかはわからないが、像に比してやや大きめ。水瓶を持っていたと思われるような手の形をしているが、今は何も持っていない。

右腕は真下に垂下し、立木仏っぽさよろしく非常に長いが、手先を水平に近い状態に曲げている。こうした造形は、平安初期の仏像である大善寺(山梨県)の日光月光菩薩など、たまに見られる造形だが、どういう造形なのだろうか。何にしてもちょっとかわいい感じに見える。

右腕は真下に垂下し、立木仏っぽさよろしく非常に長いが、手先を水平に近い状態に曲げている。こうした造形は、平安初期の仏像である大善寺(山梨県)の日光月光菩薩など、たまに見られる造形だが、どういう造形なのだろうか。何にしてもちょっとかわいい感じに見える。

しかし、秘めるパワーを強く感じるのは、霊木そのものの強い力を観音の姿として化現させつつ、できる限りそのまま表出させようとした表れなのかもしれない。

霊力高い観音に存分に魅せられて外に出ると、初夏の緑が瑞々しい。紫陽花の名所のこのお寺が、緑だけではなくカラフルに彩られるのは間もなくだろう。

確かに素晴らしい仏像に会ってきたのだが、仏像を拝観したというよりも、この緑とともに、その中心としてこの地に根を下ろし続けた一本の霊木に会ってきたかのような感覚だ。冠着山から続く深い緑と、千曲川のたゆとう流れ、そして四季に染まりつつある自然溢れる境内にあって、私の心も深い落ち着きに浸るようだった。

【清源山 智識寺(せいげんざん・ちしきじ)大御堂(おおみどう)】

〒389-0822 長野県千曲市大字上山田八坂1197-2

Tel: 026-275-1753(千曲市観光課)

拝観料:志納

交通:しなの鉄道戸倉駅からタクシーで10分

駐車場:参道の西側にあり(無料)20台

コメント