「仏師屋」と聞くと、何だかちょっとした違和感のようなものを感じたりもするだろうか。

「仏師」とは、彫刻をする中で特に仏像を専門的に彫る人のことである。日本における仏師といえば、鎌倉時代の運慶を代表とする慶派が有名であるが、もちろんそれ以前にも仏像を作ってきた仏師はたくさん存在していた。

元はといえば飛鳥時代に大陸から渡ってきた渡来人で仏像を制作する工人のことで、著名な鞍作止利もその一人だ。当時は造仏師といい、その略語が仏師である。その後、造東大寺司に代表されるような、官営の造寺司には造仏所が置かれ、そこには仏師がたくさんいただろう。その時代はまだ僧侶ではなく、造仏所に勤める工人としての立場であり、俗人であった。平安時代に入ると官立の造寺司が廃れ、仏師が私的に造仏所(仏所)を営み、貴族や寺院との関係を深める。その辺りから僧侶としての立場となったようだ。平等院鳳凰堂の阿弥陀如来の作者として著名な定朝が活躍した時代である摂関期になると仏師は僧綱(そうごう:僧侶として高い位)を与えられたが、現実的には僧籍は形式上であって俗人と同様の生活を送っていたといい、室町時代に入るとますます僧侶の色合いは薄れ、このブログでも取りあげた宿院仏師のように、僧侶としての立場にはならずに仏像を専門に制作する「仏像屋」という職業が市井に登場する。

宿院仏師は俗人が仏像を作り始めた職業仏師の始まりと解されることもあるが、考えてみると、僧侶であった仏師の時代は平安時代〜鎌倉時代が主なので、必ずしもそれが本来の姿だったわけではない。「数百年ぶりに俗人の仏師が登場した」、と説明する書もある(小学館刊『日本大百科全書』)

宿院仏師のような民間人仏師の登場は、奈良時代までの工人だった状況と同じ俗人とはいえ、それまでは官営工房や政治に近い貴族の元にあった状態からすると、言わば”仏師の民営化”、とも言えることだったのかもしれない。慶派や院派などの流れも後の時代へと継続しているが、宿院仏師のように”民営化”された仏師たちも次々と登場し、地方でも同様であったようだ。

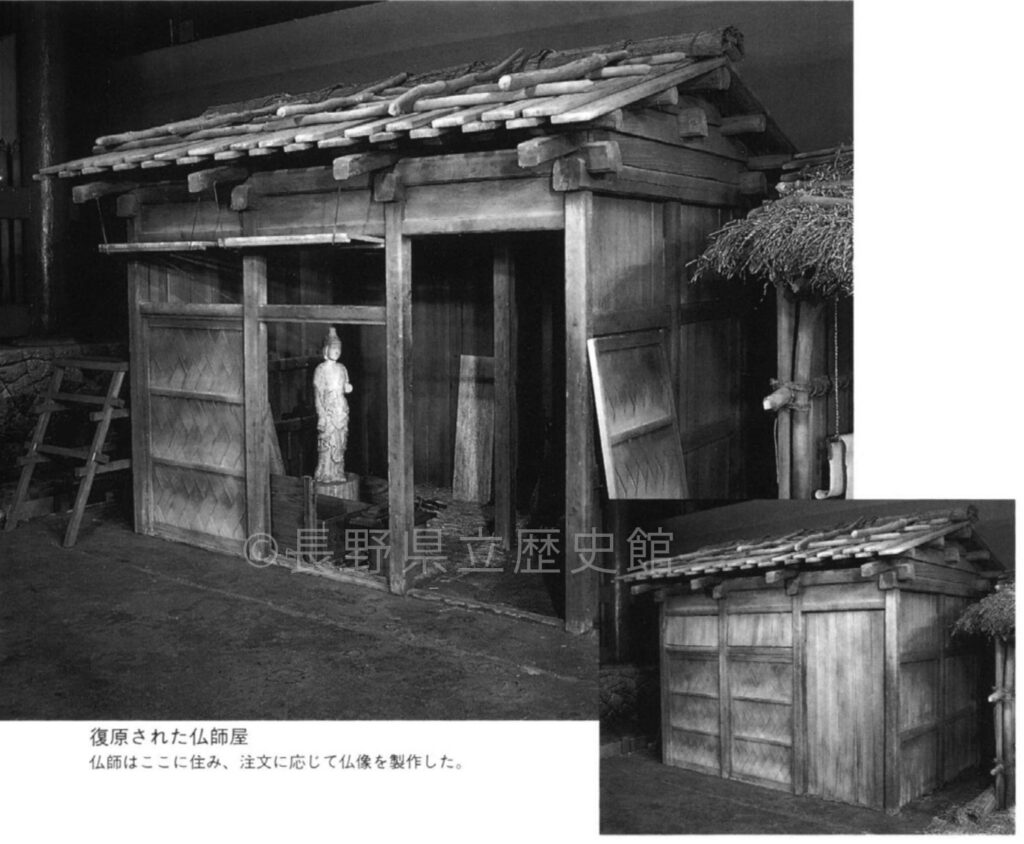

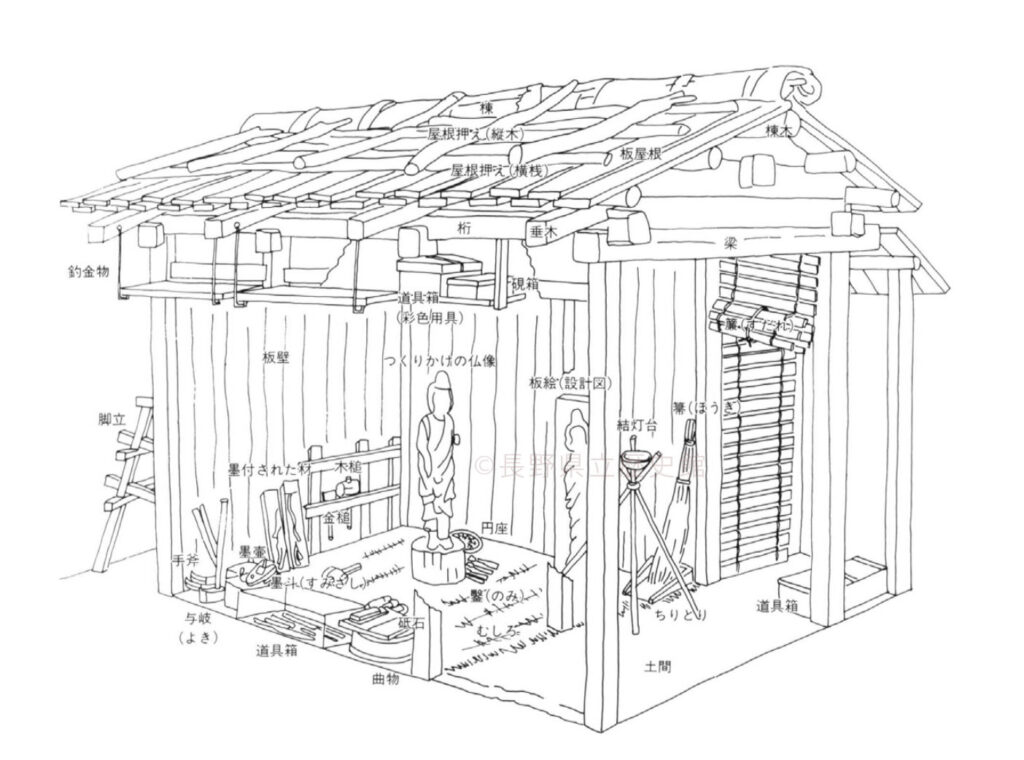

都からは遠く離れた信濃の地でも、こうした仏像制作を生業とした「仏師屋」が登場している。

(長野県立歴史館のリーフレットより)

鎌倉時代の善光寺の門前には何店もの仏師屋があったようで、善光寺如来と同形の一光三尊像を造り、善光寺聖などによって全国へともたらされたという。そうした善光寺門前の仏師=善光寺仏師の中で最も著名なのが妙海である。

(長野県立歴史館のリーフレットより)

最も著名、とはいっても、それは現代に遺された事蹟によってのことであり、当時もそうであったかはわからない。ひょっとすると、善光寺門前にたくさん軒を連ねた仏像制作屋の職人のひとりでしかなかったのかもしれない。妙海については、鎌倉時代末期に活動し善光寺門前で仏像の制作を行っていた、ということ以外は情報がほとんどないようである。「善光寺住侶僧」と名乗っており、善光寺の僧侶のようにも思えるが、実際には門前で仏像を作ることを生業としていた職人と解されている(長野県立歴史館『信濃の風土と歴史3 中世』 など)。

(長野県立歴史館『信濃の風土と歴史3 中世』より)

とは言え、他にもあったであろう善光寺門前の仏師屋の中でも、妙海は願主を立てての大がかりな造仏にも携わっているなど、おそらく他と比べて抜きんでた技術を持っており、今に至るまで遺る仏像を制作し、名を後世に残すことができたのだろうということは想像できる。

長野県内には妙海が制作したとわかっている仏像が現在は5か所に9体遺っている。いずれも像内に銘文や書物等が入っていることもあり、妙海の作と確定できるという。辰野・上島観音堂の十一面観音像を白眉として、その他にも上波田阿弥陀堂にある”股くぐり”で有名な金剛力士像一対、麻績・福満寺の日光・月光菩薩像と、朝日村・光輪寺の日光・月光菩薩像、そして、今回訪れた光久寺の日光・月光菩薩像である。

光久寺は現在は安曇野市に所属しているが、かつては東筑摩郡明科町という区域であった。安曇野というと大王わさび農場の辺りの、常念岳を初めとする北アルプスをいただく伸びやかで水量豊かな風光明媚な風景のイメージなので、明科と言われる方が場所のイメージがつきやすい。安曇野市も千曲市と同様に平成の大合併でできた市である。

常念岳を望む安曇野の風景

犀川が穂高川や高野川などの河川を吸収して大河になり、行く手を阻む山地を前にひるむかと思いきや、それを貫くように分け入って行こうか、という辺りに明科駅があるが、そこから南側へと切れ込む谷へと入っていく。明科というと、自分にとってはそのように松本盆地からいざ山へ入っていく、というイメージが強い場所だ。

途中から連続ヘアピンカーブを経て山上の狭い平地へと登る。ゆるやかに曲がりくねりながら山村の道を上っていくと、右手に、何だか学校がありそうな佇まいの空間が現れる。ここが光久寺の境内である。

光久寺は行基伝説を持つ寺院であるが、詳細はいまひとつわからない。お寺の説明板によれば、かつては「吐中山・大門の地にあった中世以前に開創の寺」とあり、災害や戦火によって現在地に移り、清水地区の人によって守られているということだ。

道から敷地へ入った真っ直ぐ奥に、ひと目で歴史を感じさせる方三間のようなお堂が見えるが、これは長野県宝に指定されている光久寺薬師堂である。

信濃大町の大工・曽根原安右衛門が江戸時代に建造したと棟札から確認されているという。奥行きが長く、軒の部分を柱で支えている点が注目されているそうで、方三間堂とは造りを異にしている。大町周辺にはこうした造形のお堂がいくつか見られるそうで、安右衛門もそうした造形を用いたのだろう。現在は県宝の附(つけたり)である厨子が納められているようだ。

その薬師堂に向かって左側手前に、ちょっと古い感じの建物がある。

入口には「光久寺」と札が掲げられ、こちらがお堂になっているわけであるが、元々はこの建物は地域の分教場だったそうだ。最初に、学校でもありそうな佇まいと感じたのは、あながち間違いでもなかったようだ。

中に入って土間から上がると、九畳の広間となっており、その奥側に仏像が安置されていた。地域の皆さんでここに集まったりもするのだろうか。素朴で、いかにも地方仏が安置されている空間という感じで、何だかホッとする空間だ。

※堂内の撮影には特別に許可をいただいております。

いろいろな像があり、それはそれでまた興味深い。

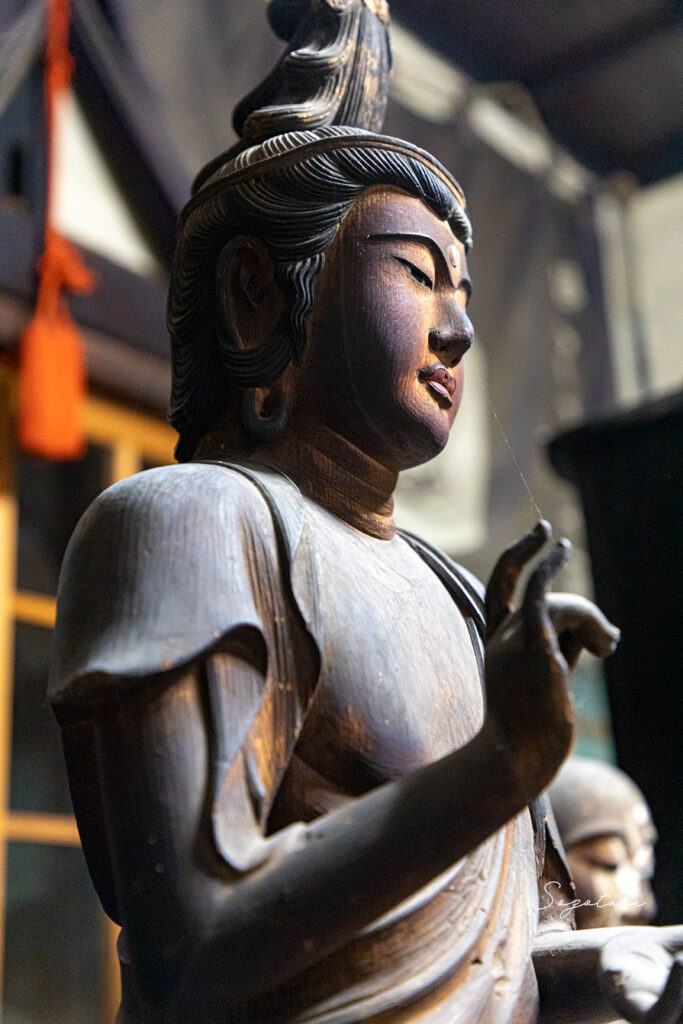

日光・月光菩薩像(鎌倉時代)像高約88cm 1317年作 善光寺仏師妙海作 長野県宝(長野県指定文化財)

月光菩薩立像

後世の仏像なども入り交じった状態で置かれているが、その中でもやはりこの二体は圧倒的な存在感を放っている。月光菩薩はたおやかな雰囲気で女性的だ。日光菩薩は顔に損傷と修復の痕が見えて痛々しいものの、それが影響しているわけではなく、こちらはキリッとした男性的な造形だ。

日光菩薩立像

造形の美しさは遠目に見てもよくわかるが、まず目を引くのが、裾部分の衣紋であろうか。

「宋風」とも称される鎌倉時代後期仏像の衣紋の特徴を備えている。宋風というと、京都・大報恩寺に安置されている肥後定慶作の准胝観音像などが著名で、複雑かつ非常に美しく造形される。妙海は鎌倉時代後期の仏師なので、そうした造形を取り入れたのだろう。

日光菩薩の衣紋

よく見ると、セット仏なのに、日光菩薩と月光菩薩との衣紋はかなり違う。

月光菩薩の衣紋

衣の端がやや波を打っているのは鎌倉後期から出てくる特徴的な造形である。なぜ衣紋の表現を二体で変えたのかはわからないが、この信濃の地にあって、かなり先進的な技術を取り入れており、妙海はそうした情報もよく仕入れて意欲的に取り入れていた時代感覚に鋭い人だったと言えるだろう。

背面の造形もしっかり作られている。

月光菩薩の背面

頭部に目を移そう。

やや頭が大きく、膝丈の低い台にあってはちょっとアンバランスに見えるが、下から見たバランスを考えてのことだろうか。それにしてもちょっと頭が重そうだ。

月光菩薩立像

正面から見た写真では、少々平たく見えるかもしれない。仏像は立体造形であり、写真とは違って実物を目にする時の”奥行き”感というものが、拝観する我々にとっては大きな印象の一つとなるのであるが、この2体も、写真では伝わりにくい”奥行き感”というものを持っている。

横から見るとその美しさは素晴らしく、やはり高い技術力をもっている仏師ということを十分に感じることができるが、正面からだと、どちらかというとかわいいというイメージだろうか。

唇にピンクの紅を差しているのもあるかもしれない。唇がピンクなのはより人間に近いイメージを抱くが、同じ時代の職人仏師である宿院仏師でもそうした造形は見られる。素朴さもあり、地方仏らしいと言えるのかもしれない。

妙海仏の最大の特徴といえば、やはり眉毛だろう。「連眉」と言うそうだが、一言で言えば、つながっている。眉毛がつながっている、というよりも、眉の盛り上がりが繋がっている、という方が正確だろうが、なかなか特徴的な造形である。

頭髪の造形も見事だ。”髪の毛が整然と並ぶ造形の美しさ”、と言えば運慶だと思うが、この二菩薩はそこまでではないものの、地方の仏像とは思えないほどに美しく造形されている。

髻は非常に高く、これもアンバランスさを感じさせる所以かもしれない。もちろんこうした末端の部分は破損して後補になっている可能性も否定はできないが、この像は違和感もなく、当時のものなのではないだろうか。側面から見ると、耳の後ろへと何重にもかけられている髪の毛の造形がリアルで美しい。

そして最も目を引くのが手の表現である。

日光・月光なので、手には日輪と月輪がついた茎のようなものを持っていたのだろうが、今は遺っておらず、手の造形にのみその痕跡を見る。しかし遺っていないからこそ、その美しさを何倍にも感じるのは不思議である。妙海仏でとりわけ美しいのは手、というのも納得できる。

仏師・妙海としては最初期の作ということだが、最初からこの造形というのは、鮮烈なデビューであったことだろうと思う。妙海仏の白眉である辰野・上島観音堂十一面観音が作られたのはこの二菩薩が作られた6年後の1323年。最後の福満寺・日光月光菩薩が1332年。遺された事蹟から見ると妙海が活躍したのは15年間と、かなり短い期間であったというのはわかるが、その短い間に、地方仏ながらも当時の先鋭的で、そうでありがらも素朴で、どこか心に残る仏像を造り上げてきた妙海。

奈良仏師である宿院仏師に比べると、やや地方色が強いように思えるものの、その造形の素晴らしさからも、非常に惹きつけられる仏師であると感じた。

お堂を出ると、山はすでに暗さが増し、青空と白い雲だけが眩しい。

もうそろそろ今日の活動も終わりの時間のようだ。

【清水山 光久寺(せいすいざん・こうきゅうじ)】

地区:長野県安曇野市

Tel: 0263-71-2000(安曇野市役所)

拝観:要予約(安曇野市教育委員会へ問い合わせのこと)

駐車場:有り(無料)

訪問:2018年6月(情報は当時のものです)

コメント