前エントリで、千曲川流域には「平」と呼ばれる河岸段丘の形成した平地状の地形がいくつもある、ということを書いたが、今回のスタート地である佐久平から北西へ進むと、上田市を中心とする上田平がある。上田平は武田信玄と村上義清が対決した上田原の合戦で有名だが、上田平の南に、さらに山を押しのけるようにしてグッと広がる平地は「塩田平」と呼ばれる。この地は何と言っても別所温泉が有名であるが、多くの文化財、多くの寺院があることでも知られる。別所温泉の区域内にも、安産寺八角三重塔(国宝)や、善光寺と対に考えられる北向観音も著名だ。塩田平は「信州の鎌倉」とも呼ばれる。

塩田平の繁栄は、源頼朝がこの地に信濃守護を置いたことから始まるという。その後、2代執権の北条義時が信濃守護となり、ここに塩田城を築く。そして、義時の孫である義政がこの地を領有した。義政は時の執権・時宗の補佐役として幕府でも重職にあったが、善光寺で突然出家したあと、領有地の塩田の地で遁世生活を送ったという。隠遁の理由は諸説あるというが、何にしても、教養人としても知られた義政から3代60年に及ぶ塩田流北条氏によって塩田平の文化が花開くこととなる。

頼朝がこの地に守護を置いた理由は調べてもよくわからなかったが、塩田の地の背後に突兀として聳える独鈷山は、古代よりの霊山として信仰されてきており、この地にはそうしたベースがもともとあったことも関係しているのかもしれない。さらに、塩田城は独鈷山の尾根のひとつである弘法山全体を城郭とした山城であり、さらに塩田平は地図を見るとわかるが、上田平へと向かって開く三方を山地に囲まれた要害の地であり、そうした状況が、頼朝にこの地を選ばせたのかもしれない。また、塩田平は塩田庄と呼ばれる荘園で、後白河院室の建春門院によって建造された最勝光院より寄進されたものと伝えられることから、都よりの文化が流入しやすい環境があったのかもしれない。

独鈷山の山容

さて前置きが長くなったが、そんな塩田平へと車を進める。

東京からは新幹線が開通して行きやすくなったが、地元の愛知からは決して便のいいところとは言えないこの地に、私は過去に何度も訪れている。塩田平のひとつ山を越えた南側には名湯として知られる鹿教湯(かけゆ)温泉があり、そこに泊まって、ひと山超えてこの地に何度か来ていたり、大学時代には友人と18きっぷ&上田交通で温泉に入りに来たり、板東三十三箇所のお礼参りに北向観音に来たり、と、馴染みがあるとまでは言えないものの、親しみのある場所である。

塩田城跡のすぐ近くにある「未完成の完成の塔」で知られる前山寺は以前に訪れたことがあるが今回は寄らず、もう少し西へ向かってから山へと近づいていく。

独鈷山の独特で迫力のある姿がどんどん近づいてきて圧倒されていると、道の先には塩野神社の森が見える。この神社ももともとは独鈷山の山頂にあったといい、日本三代実録や延喜式に掲載されるほどの由緒ある神社である。その手前、流鏑馬の史跡の看板の辺りで右へと折れてもう少し登ると、第二の目的地である中禅寺へと到着する。

独鈷山を間近に見上げる地にあり、新緑に包まれ、静かな中、多くの野鳥も鳴いている、とても気持ちのいい場所だ。

木で彫られた合掌する熊が迎えてくれる。

中禅寺の歴史は、度重なる火災により創建の記録がなくなっており、よくわからないようだ。一説には、弘法大師空海が雨乞いのために一庵を結んだことによるというも不明である。その後、先述のようにこの地に守護を置いた頼朝や北条氏の庇護を受けたともいう。いずれにしても、後述の薬師如来の造立年代からして、平安時代末期には存在していたことは間違いないだろう。祐精法印が享保年間に中興して現在に至っている。

駐車場から山へとゆるやかな坂を少し歩くと、すぐに右手に、瑞々しい緑とともに堂々たる茅葺き屋根を頂いた非常に見事なお堂が視野に入ってくる。これが中禅寺薬師堂(国指定重要文化財)である。

藤原時代の「阿弥陀堂形式」に則った形式ということで、鎌倉時代初期に造立されたと推測される、とお寺のパンフレットには書かれている。長野県内どころか、中部地方でも最古の建物だという。

吸い寄せられるように近づいてしまうところだが、その手前の山門に立つ仁王も、違例の少ない平安時代末期のものとして長野県宝(県文化財)に指定されている。

堂々たる姿ではあるものの、どこか素朴であどけない雰囲気があって親しみが湧く。

さて、薬師堂へと入ろう。

※仏堂内の写真撮影は、ご住職より特別に許可を頂いております。

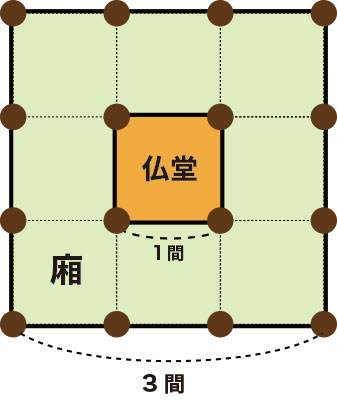

中に入ると、非常に質素な作りになっている。真ん中に四天柱に囲まれた仏堂部分があり、その周りの部分が周回できるようになっている感じだ。ひと目で、平安時代からの伝統的な「一間四面堂」(私は「一間四方堂」と習ったが、こちらの方が一般的のようだ)であるとわかる。

一間四面堂は、中央部分に一間四方(この場合の一間は長さの単位ではなく単に柱間のことを指す)の仏堂を置き、その周囲に一間ずつの廂部分を設けるというものだ。外から見ると、どこから見ても横幅三間の正方形になる。そのため方三間仏堂や三間四面堂とも言われる。天台宗の常行三昧堂(本尊は宝冠阿弥陀如来)に端を発しているといい、場合によっては、前部に孫廂をつける場合もあり、その場合は、正面3間、側面4間となることもある。

藤原時代に浄土信仰が流行した際に、九体阿弥陀堂とともに阿弥陀如来を本尊とする仏堂の構造として流行した形式であり、著名なものとしては、中尊寺金色堂、富貴寺大堂、白水阿弥陀堂など、歴史の授業で登場した名前が並ぶ。鎌倉時代以降は薬師堂や観音堂としても数多く作られるようになった。常行三昧堂も阿弥陀如来を本尊とすることからしても、この形式が阿弥陀堂と呼ばれる所以はあるのだろう。常行三昧堂では、阿弥陀の周囲を歩く法要をすることからこのような形式になったということであるが、中禅寺の薬師堂は装飾等が少なく、本尊は薬師如来ではあるものの、阿弥陀堂の本来の様式をよく伝える遺構と言えるかもしれない。

薬師如来坐像(平安時代末期〜鎌倉時代初期)像高97.7cm カツラ材寄木造 国指定重要文化財

中心に鎮座する薬師堂の本尊である。素朴な堂内に適するかのように華美な雰囲気はないものの、むしろそれがこのお堂にも合っている気がする。カツラ材というものはそういうものなのかは知らないが、表面が赤く、それがとても印象的だ。

今日は堂の扉が開け放たれているため明るく、薬師如来像のもつ柔らかな造形がよく伝わってくる。基本的には定朝様の造形であるものの、藤末鎌初の像らしく、衣紋の鎬には鎌倉時代の息吹が感じられる。

特に左腕の先の辺りの造形は細かく一定ではなく複雑、しかし左腕から流れ出る衣紋は流麗である。

薬壺を持つ左手先は後補ということで、右手先も継いだ様子は見えるものの、当初のものを修理して繋いだのかもしれない。肉厚で柔らかく、薬師如来の特徴でもある薬指がわずかに前に出ている造形もとても美しい。

螺髪は彫り出しできれいに並んでおり、肉髻がまん丸で大きいという印象。耳の彫刻は浅い。

木の地の色の変化の影響か、過去の彩色の影響か、やや表情がわかりにくいが、明るい中ではよく見える。遠目に見るのと近くで見るのとではまた印象が違う。

やや気怠そうにも見えるが、その表情は精悍であり、ひとことで言うと、”青年”というイメージを感じる。堂々とした雰囲気もありながら、威張った雰囲気はなく、泰然自若、という言葉がしっくり来る。

光背は当初のものでありとても貴重だ。細い光背のように見えるが、本来は舟形光背だったのが外縁部分がとれてしまっているという。

台座は、蓮弁がとれてしまい、現在は蓮肉のみとなっているが、こちらも当初のもので非常に貴重である。この台座に、流鏑馬の様子を描いた戯画があるという。

修理時の写真を見せていただいたが、すべてバラバラになった状態のものであり、ある意味、ショッキングな写真であった。

私たちが拝観していると、ご住職が「この仏さんはこのようにして拝むのが一番いい」と、扉を閉め、上手側の扉だけ少し開いた形にして下さった。

照明がない堂内なので、このわずかな、如来から見て左隅からの光のみに仏像が照らされる形となる。

丸山尚一が著した『地方仏を歩く』にも同様にして拝観した旨が書かれているが、確かに素晴らしい。丸山尚一もまさにこの初夏の時期に訪れており、最も良い時期に来られたのかもしれない。

神将立像(鎌倉時代か)ヒノキ材 像高68.2cm

薬師如来の前に一体の神将像が立っている。立っているといっても、近代の修理時に台座に立てた形になっており、破損仏と言える状態である。由来は不明のようであるが、元々は薬師如来を守る眷属である十二神将であったと思われるとのことだ。本尊より時代は下ると見られている。

表情も大きさも、何とも言えない愛嬌がある。直線的な造形が堅さを感じさせるものはあるものの、しかしよく見ると、口や歯の造形もしっかりしており、身体のくねりや造形の作り込みもなかなか良い。

鼻がそげてしまっているのが残念だが、小さいながらも見応えのある像である。

この兄弟ともいえるあと11体が揃ってこの薬師如来とともにあった姿をぜひ拝観したかった、とも思う。今は両腕もなく一体のみになったが、今も必死に薬師如来を守っているその姿には感動すら覚える。

薬師如来は現世利益の仏と言われる。平安時代末期からこの地にあり、この地の人々を守り続けいている薬師如来と神将像。もともとは、13体、仁王も入れて15体、薬師如来なのでおそらく日光・月光菩薩もいたであろうか。そんな皆さんでこの地を大切に守っていたわけだ。幾星霜を経て今は4体のみとなってしまい、先述のように十二神将は1人のみとなり両腕もなく、自立もできない。しかし今も変わらずにそこにあり、やはり必死にこの地に住む人々を守っている。そして、この地に住む人々に愛され、お寺の方々が大切に修理もして守り続け、また次の世代へと繋げていくことだろう。

歴史とはそうしたものでもあり、それは生活というものと等しく、仏像は人々の命や息づかいと共にある。

薬師堂を出て、目に染みる雨上がりの新緑を見ながら、そんなことを感じた中尊寺の初夏であった。

【中禅寺】

住所:〒386-1436 長野県上田市前山1721

TEL:0268-38-4538

入山料:200円

※拝観についてはお問い合わせ下さい

交通:上田と別所温泉を結ぶ上電バスで「王子」下車徒歩約20分。また、4〜11月の間、上田交通別所線の塩田駅と別所温泉を結んで運行される「信州の鎌倉シャトルバス」に乗車すると、「中禅寺」下車すぐ。(せきどよしお「仏像探訪記」より引用※2008年の情報)

駐車場:門前にかなり広い駐車場がある(無料)

参考:

参考文献:丸山尚一『地方仏を歩く 三 東北 関東 中部 編』(2004年)NHK出版

コメント