山梨県には素晴らしい仏像が数多く存在している、ということはここ3年ほどで知ったことである。山梨県には東京に来てからは何度も訪れているが、毎回、ワイナリーであったり七賢であったりほうとうであったりソフトクリームであったりと、どちらかというと山梨=美食の地、というイメージでしかなかった。しかし山梨県は、食べ物は美味しい上に風光明媚、温泉も観光地もあり、そして美しい仏像にもたくさん会えるという、実は想像以上の楽園なのであった。こんなに近くにいてもっとその素晴らしさを味わわない手はないのである。

ということで、地の利を生かしてちょくちょく山梨のお寺を訪問するようになった。福光園寺を始め、大善寺、円楽寺、安国寺、放光寺、恵林寺、大通寺、慈恩寺、青松院などの他、最近でも大聖寺、甲斐善光寺と、よく訪れている。

今回訪れた方外院は身延町から本栖湖へと抜ける”本栖みち“から少し谷戸を入った瀬戸という集落にある。方外院は「瀬戸観音」として地域に親しまれている。

ご開帳は、1年のうち、3月18日の1日のみであるが、地の利を生かして半日あれば十分に訪れることができる、ということで車をいつものように西へと走らせた。

身延町は昨年の夏に旅行で訪れているのでそれ以来ということになる。甲府南インターで降りて身延線に沿って南下し、下部温泉より少し北にあたる谷戸を東へと登っていく。最後に小さな峠をトンネルで抜けると、すぐに左側の川の向こうにお寺の屋根が見えた。

寺伝によれば、方外院はもともと富士五湖の本栖湖の湖畔にあったそうだ。武田信玄が本栖湖の近くを通って三河へと向かおうとしていたとき、雷雲風雨、天地震動して進めなくなり途方に暮れていると、湖のほとりにに炎のあかりを見てその地を探したところ、この如意輪観音がいたという。観音に祈願したところ、たちまちにして雷雨は去り無事に三河へと向かうことができたそうだ。その後、紆余曲折を経て現在の瀬戸の地に安住して現在に至るという。

仁王門と鐘楼がこうして並び立つのも珍しいと思うが、仁王門にちょこんと金シャチが載っているというのがまた不思議だ。

仁王はヒゲが濃い外人系であった。

1年に1日のみのご開帳、ということでどれだけ混んでいるのかと思ってきたのだが、境内に人は誰もいないし非常に寂しい雰囲気だ。思わず今日の日にちを確認してしまった。

庫裏の呼び鈴を鳴らすと、ご住職が出てきて下さった。「今日はご開帳されていると聞いて東京から来ましたが…」と話すと、「そうですよ、どうぞどうぞ」と、本堂の正面の扉を開けて下さった。法要は11:00から行われるようで、それが終わると人はあまりいないようだ。

中に入ると正面に見える須弥壇には幕が下りており、一見ご開帳していないようにも見えるが、内陣へ招き入れて下さり、その裏側へと案内して下さった。すると、須弥壇の裏側にある頑丈な鉄の扉が開かれていた。

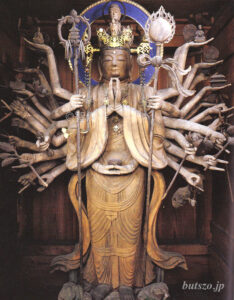

如意輪観音菩薩坐像(藤原時代〜鎌倉時代) 寄木造 像高90.0cm 県指定文化財

お寺の公式サイトの小さめの写真を見ただけでもあまり見たことがない仏像であると感じたが、実際に対面すると、その独特な雰囲気には圧倒される。

この像はとにかく腕が細く長いのが最もインパクトがある。如意輪観音は密教系の寺院でよく見かけるスタイルと同じであるものの、見慣れた如意輪観音像は、大阪・観心寺像を始めとして、もっとこう、丸っこいふくよかなイメージである。

顔は面長で、頬はふっくらとしている。かなり暗いので肉眼ではなかなかよくわからなかったが、写真に撮って見てみると半眼であることがわかる。頭上の宝髻はかなり簡略化されており、冠を載せるためなのか後補なのかは不明である。唇はやや厚めでキュートな雰囲気が出ている。このあたりは観心寺像に女性を感じるのと同じなのかもしれない。

下半身のボリュームがまたすごい。衣の下に見える太ももが太く、衣紋の彫刻がある部分とない部分があったりして不思議な造形であるが、それ故に足の形が強調されて見える。足から垂れる衣も大きい。

足の裏を同じ向きでぴったりとつける”合掌型“(勝手に命名)である。観心寺像をはじめとして如意輪観音は足裏同士でくっつけてはいる(輪王座)ものの、90°クロスさせた”クロス型“(勝手に命名)でくっつけていることが多いと思うが、合掌型も鎌倉来迎院像など他にも見られる。こちらの像は”合掌”がとてもきれいで、指が子どものようにかわいいこともあって目が行ってしまう。ちなみに如意輪観音の足裏については、微妙にずらしているものや片足は衣に隠れていたりといろいろである。神呪寺像のように独自性がかなり高いものもある(後補の可能性もある)。輪王座は、左足が自己、右足が仏ということらしく、ぴったり合わせる”合掌型”は、自己と仏が寸分の互いなく同一という意味なのかもしれない。

細い腕とともに造形で最も気になるのが、お腹の前に垂らしている衣である。条帛の折り返しが前に出てきている造形なのだろうと思うが、かなりの量であふれ出しているような感じに見える。後補なのかもしれないが不思議な造形である。如意宝珠は3つ持っているが(積んだ感じの三つ盛宝珠ではなく、おまんじゅうを台に載せているようだ)、この布は、まるでその宝珠の蓮台から垂れ下がった衣のようにも見えたりもする。なかなか謎の造形である。

この像は宋風の影響が大きいと考えられている。制作年代の同定は難しいようで、平安末期〜鎌倉初期の作というのはお寺に伝えられてきていると仰っていたものの、確実というわけでもないようだ。南北朝と見ている方もいるようで、確かにこの像には平安期の雰囲気はあまり感じない。宋風ということであれば鎌倉時代と言えるようにも思うが、造形的にはどうなのかは正直なところよくわからない。境内の看板を見ると、下部町(現身延町)の教育委員会の見解としては、特殊な方法ながら寄木造であり藤原以前には遡らず、肩の曲線などから鎌倉以降でもない、という解釈をしている。ただ、「藤原好みの翻波式(衣紋?)が見られる」と書いているあたりにやや疑問もあるため、何とも言えない。大きな修理をしていないため、像内銘など、諸々のことが不明なのだそうだ。謎多き仏像である。

そんな不思議づくめ謎づくめの像であるが、ゆっくりと像全体と向き合うと、バランスも絶妙でとても美しく妖艶、そうでありながら、予想よりもずっと大きく感じるほどに非常に堂々としている。半日でこの身延まで来るのは多摩地区からでもやや遠いものの、この観音様に会うためだけに来て、本当に良かったと感じた。

しなやかに曲げた手の甲にふくよかな頬を載せて、そんな細かいことなどどうでも良いとでも言わんばかりに観音菩薩は佇んでいるのであった。

このお寺を訪れたらもう一つ、忘れずに見た方がいいものがある。本堂に掲げられている巨大な絵馬・千匹馬大額である。

江戸時代末期の安政の飢饉の折、こちらの観音菩薩を信仰していた老人に「馬の霊が飢えて稲を食べてしまうので、各地より1人1匹の絵馬を奉納せよ」という霊夢があり、この絵馬を発願したという。長さはなんと19.42m!実際には25mプールくらいはありそうなほどもっと長く見える。

馬はそれぞれに個性的で、奉納した人の住所と名前が記されている。その大きさにも驚きだが、当時65歳だったという茨城の画伯・渡辺天麗ひとりだけで20年の歳月を費やして描き上げたというからますます驚きだ。完成は明治5年であったという。

ご住職と若いお坊さんに丁寧にお礼を伝えて本堂を後にして、境内を少し散策する。

六地蔵はよくあるが、こうした形で並べられているのは珍しい。オジゾーサンズ・セブン、あるいはジゾー7(Z7)という感じだ。おまけにお寺の縁起の看板を担がされてるように見えるところがまた何だか笑えてしまう。

甲府南インターへと来た道と同じ道で帰ろうと思っていたが、”ぐるぐる道路“こと、本栖みち(国道300号線)を通って、文字通りぐるんぐるんのヘアピンを超えて、もともと如意輪観音がいたという本栖湖へと抜けて河口湖インターから帰った。

富士五湖は天候がかなり怪しい感じであったが、河口湖まで来ると行く手の空には虹がかかっているのが見えた。

〒409-3107 山梨県南巨摩郡身延町瀬戸135

TEL:0556-38-0040

拝観:本尊如意輪観音坐像の開帳は毎年3月18日のみ(この日は夕方まで終日開帳 法要は11:00より)

拝観料:特に定めなし 像の前に賽銭箱があり皆さんそこへ志納されていた

アクセス:バスがあるものの1日に1本のみなどかなり不便 タクシーを使う場合はJR身延線久那土駅からになるが高額になるため、できれば自動車で訪れるのが良い(お寺のサイトにもそのように書かれている)

駐車場:橋を渡って門をくぐったところに広い駐車場がある(無料)門が狭いので注意

コメント