奈良旅最終日は、まず新薬師寺へ。こちらも執金剛神の前回のご開帳の時に訪れて以来なので3年ぶりだ。

新薬師寺には個人的に思い出がある。このお寺にはかつて、宿坊があった。本堂に向かって左奥の庫裏のところの奥のふた間ほどで泊まることができたのだ。中学生の時に一度と、大学生の時に作っていたサークル内サークル「佛像友乃會」(会員が27名もいた!)のメンバー5名で宿泊したことがある。お風呂が五右衛門風呂だったことを思い出す。

著名寺院ながら駐車場が非常に少ないこのお寺だが、さすがに12月の平日の朝ということで1台も止まっていなかった。

境内に入ると、本堂脇にある小さな蓮池から1羽のアオサギが飛び立った。そして左右対称の本堂の屋根のちょうど真ん中に降り立ち、ギャーギャーと、あまり美しい声ではないものの鳴いたりしている。古代であれば、すわ瑞兆か!と、関係ないこととでも結びつけて文献にも残ったりするかもしれない光景だった。

新薬師寺は光明皇后が願主として創建された壮麗な寺院だったというが、今ではかつての食堂であったと推測される現在の本堂のみという寂しい雰囲気だ。しかし堂内は天平時代の塑像十二神将と、中央には弘仁仏の代表作のひとつである薬師如来坐像という国宝ワールドで、化粧屋根裏の素朴な造りながら、とても豪華な空間である。

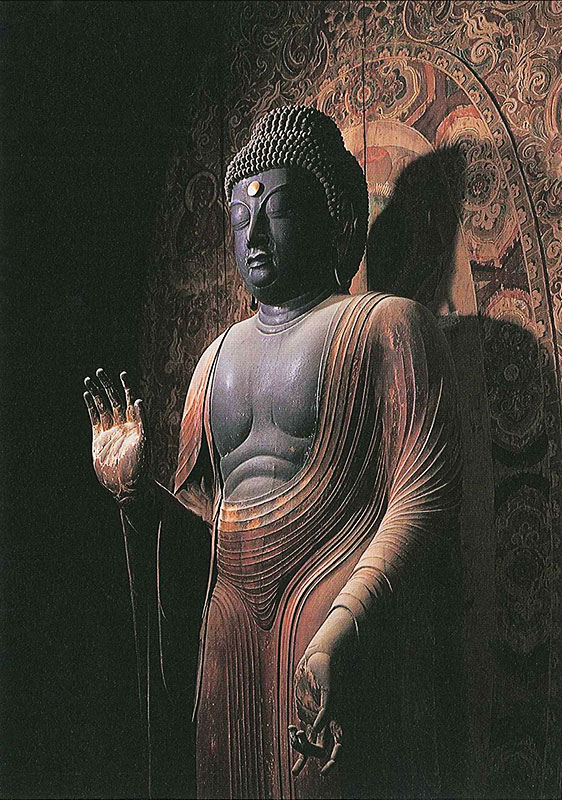

薬師如来坐像(弘仁時代)一木造 像高191.5cm 国宝

土門拳をして「のんきな父さん」と言わしめた独特な表情の薬師如来である。聖武天皇の目の病の平癒を願ったということから、当初像も目に特徴があったということを示しているのかもしれない。独特な面相にあまり好みではない、と言う人も多いが、私は20年くらい前にこの像の美しさに気づいてからは、かなり好きな仏像のひとつとなった。写真と実物では大きくイメージが違う像で、よく見ると、細かい造形は非常にしっとりとして細やかで、実はかなり女性的な美しさがある。さすがは国宝、と言えるだけのかなりの高い技術で作られていることを感じる。

十二神将像のうち、珊底羅大将(さんてらたいしょう)像(天平時代) 塑像彩色 像高163cm 国宝

新薬師寺塑像十二神将像は、甲冑や裾の衣紋の造形がやや大げさになり形式化しているということから、東大寺戒壇院四天王よりも時代は降った天平末期作と考えられているが、それでも天平塑像を代表する、かなりの素晴らしい造形である。後補の1体を除く11体はすべて天平時代作で国宝だ。

そうした中で最も優れており有名なのはやはり500円切手の図柄にもなっている伐折羅大将像だろう。しかし、ここではあえて、この珊底羅大将を取り上げてみた。伐折羅大将のように怒髪天をつく表現ではないが、この珊底羅大将像はむしろチロチロと青白い炎を燃やしている渋さを感じる。そして非常に男前でカッコいい。

新薬師寺というと20年くらい前は、本堂内にNHKの「国宝への旅」のテーマソングがかけられていたり、最近までステンドグラスが堂内に煌煌と輝いていたりしていたが(まだあるのかもしれないが)、そういう流れは少し収まったようだ。何だかホッとしてしまった。

外に出て、屋根を見上げるとまだアオサギはいた。屋根といえば、新薬師寺は鬼瓦が見事である。

本堂に向かって左側にある地蔵堂には美しい十一面観音像(室町時代)。

表情には慶派っぽい雰囲気もあって、なかなか素晴らしい造形である。

その後、奈良市を離れて室生寺へ。奈良市からは1時間は軽くかかる。三輪から桜井の市街中心部を通らないで行けるバイパスができたので、少しだけ楽になった。

室生寺も人気がなく何だか寂しい雰囲気であった。

昨年は秋に素晴らしい紅葉を味わい、今年の春にはシャクナゲの咲き乱れる様を見てきたが、冬枯れの境内には数えるほどしか人がいない。

金堂前の軍荼利明王石仏。

金堂の外縁からいつものように、私が日本で最も好きな仏像たちを拝観する。

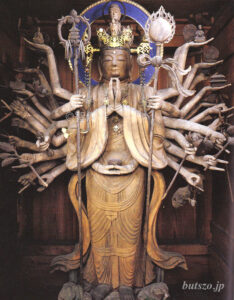

薬師如来立像(伝釈迦如来) (弘仁時代)一木造 像高234cm 国宝

私が最も好きな仏像の一つである。これほどまでに弘仁仏の素晴らしさを感じさせるものはない。媚びることもなければ拒絶もしない何ともいえない表情に大きな金色の白毫、繊細な両手の印、そしてあまりにも美しく流れ落ちるかのような衣紋。堂々たる体躯であり、いつ見ても素晴らしい。最近は1年に2回ほど外陣に入って拝観ができるようになったが、向かって斜め左から見た時の右腕の肘のあたりからの衣紋の垂れ下がりの美しさは痺れるほどに素晴らしい。

金堂の中にお寺の賓客を案内している室生寺の管長さんがいらっしゃったのだが、たまたま、来年夏の仙台市博物館での特別展について教えて下さった。(「女人高野室生寺展」2014/7/4〜8/28)

室生寺五重塔(平安時代 800年ごろ)高さ16m 国宝

人がいないので定番ショットも撮りやすい。1998年の台風で半壊した様も見たが、本当に痛々しかった。修理されてもう15年以上経つためずいぶんと落ち着いてきたが、やはり昔を知る身としては別のものになったイメージはどうしても拭えない。

境内ではナンテンの実がきれいだった。

灌頂堂で如意輪観音を拝観したあと、ご朱印を書かれているお寺の女性と人生についていろいろと話した。これも人がいない時期だからこそ可能だったのだろう。いい時間だった。

お昼はおなじみ、室生寺太鼓橋前の橋本屋でしめじ丼をいただいた。

こちらもおなじみ、おばちゃんの売っているよもぎ回転焼き。

焼きたてでほくほくしてとても美味しい。

おばちゃんはニコニコの笑顔で窓を開けて手を振って見送ってくれた。

【新薬師寺(しんやくしじ)】

〒630-8301 奈良県奈良市高畑町1352

TEL:0742-22-3736

拝観料:600円

拝観時間:9:00〜17:00

アクセス:市内循環バス 新薬師寺道口(破石町)下車 徒歩10分

駐車場:門前に3台のみ(無料)

[mappress mapid=”37″]

【室生寺(むろうじ)】

〒633-0421 奈良県宇陀市室生78

TEL:0745-93-2003

拝観料:600円

拝観時間:8:30〜17:00(4〜11月)、9:00〜16:00(12月〜3月)

アクセス:近鉄大阪線室生口大野駅下車 室生寺前ゆきバスで30分

駐車場:周辺に有料駐車場あり

[mappress mapid=”38″]

コメント