筑波山の北東に、峰寺山 西光院(みねでらさん・さいこういん)という小さなお寺がある。

仏像仲間の中でも話題になることが多く、近くを通る時はぜひ訪れたほうがいいと教えられていたところだ。

道は決して悪くなく狭くもないが、結構な山道を上り、動物園のような「東筑波ユートピア」というところのすぐ隣に峰寺西光院はある。門前に無料駐車場がある。

西光院は徳一上人の開山と伝えられ、最初は法相宗であったのが、後に真言宗、さらに天台宗へと改宗している。

参道を上がっていくと、民家っぽい建物が見えてくるが、実はこれがお寺の庫裏であった。どうもお寺っぽくない。

そこを過ぎたところに、今度は田舎の消防団のような2階建てに見える鉄筋らしき建物がある。

これが実は立木観音堂で、ここの中に立木観音像がいらっしゃるというが、この建物の外観からだとイマイチ想像がつかない。

外から見ると足元だけが見えている。

どんなものだろう、と思いつつ中に入ると、思わず声を挙げてしまった。

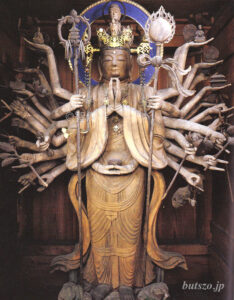

十一面観音菩薩立像(立木観音) (平安時代)ヒノキ材寄木造 像高597cm 県指定文化財

大きい!さすがに6mに迫る像は圧倒的である。

台座がなく、修理時のものと思われる自然木の根が矧ぎつけられていることから、本来は立木観音であったと考えられている。墨書から、もともとは麓にあった立木山高照院長谷寺というお寺の本尊であったらしい。平安時代の作と考えられている。

立木仏だけに寸胴というのもあるが、表情や造形が地方仏らしく素朴で、なんとも優しい表情だ。つい微笑んでしまう魅力がある。

右手に持つのはおそらく蓮茎だろうが、まるでマイクを持っているようにも見える。1曲歌ってくれそうだ。

グローブのような手がまたなんとも温かみがある。とても大きいが、とても愛らしい観音様である。

観音さんの前は常陸七福神の毘沙門天さん。なんだか猪八戒のような。。。

この観音堂からさらに奥へ進むと、本堂が見えてくる。この建物はかなり屋根も大きく、組物も三手先まであるかなり本格的なものだ。

さらに、遠目にはわかりづらかったが、近くに行くと、かなり高い立派な懸造であることがわかる。このことから、西光院は「関東の清水寺」とも呼ばれている。

お堂の背面には岩が突き刺さっているようにも見えるが、岩のあったところにこのお堂を“懸けた”形なのだろう。聖なる岩にお堂を建てかけるというのは、兵庫県の圓教寺の摩尼殿のようによく見られるものだ。

正面に回って格子越しに暗い本堂の中を何とか見ると、新しめの木彫の小さな馬頭観音が祀られていて、その後ろには、先ほどの背面に見えた岩と同じと思われる巨岩がむき出しになって見える。本尊はこの岩そのもので、その自然石を馬頭観音になぞらえているそうだ。本堂と馬頭観音についての説明板の解説を読んでみると…

自然石の観音像を本尊とするこの寺の本堂は関東の清水寺と呼ばれ、岩棚状の細長い敷地の奥の崖に懸け出して建てられた懸造りの建物で、岩肌に脚柱を建て舞台型を作った上に、桁行三間梁間三間寄棟造りり瓦棒鉄板葺(もとこけら葺か)の本体を組んでいる。

この本堂は崖の表面に作り出された巨大な石仏の上半身をおおうように作られた珍らしいもので、現在の建物は江戸時代末期頃と推定されるが、石仏が火災にあっているところから、前身堂が消失したのが判り、寺院創立は相当古いと見られる。(原文ママ)

とある。

つまり、ちゃんと石仏として作られているということだ。

見ると、白っぽいかなりの巨岩が、上半分は丸っぽく、下半分は半円状に見えて分かれているのがわかるが、上側が顔で下が体の肩の部分ということだろうか。そうなると、相当に大きな磨崖仏ということになるだろう。

舞台からは麓の田園風景が広々と見晴かせて非常に気持ちがいい。

本堂脇の如意輪観音の石仏。光背がついているのが珍しい。

本堂から戻り、ご朱印をいただくべく声をかけると、ご住職と奥様が丁寧に対応して下さった。かなりの山奥で、生活するには大変な場所だろうと思う。

とてもいいお寺だった。またぜひ訪れたい。

【西光院(さいこういん)】

〒315-0156 茨城県石岡市吉生2734

TEL:0299-43-6938

拝観料:無料

拝観:9:00〜16:00

駐車場:門前に10台ほど止められる駐車場あり(無料)

コメント